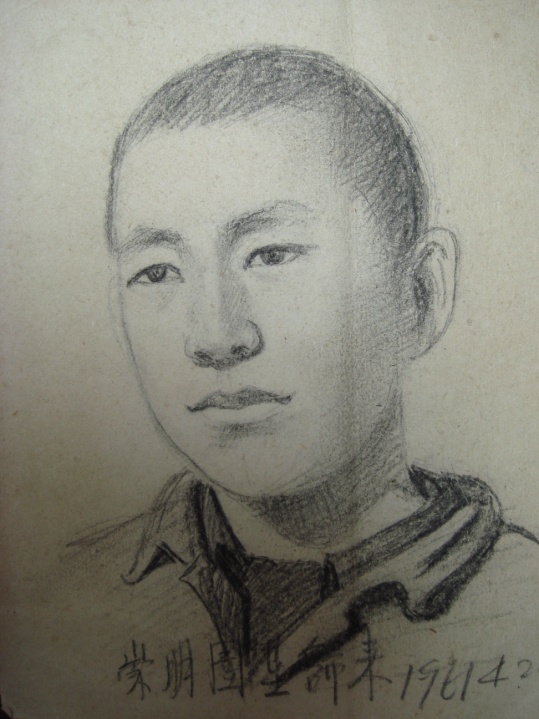

打开自己的相册,突然发现一张60年前的照片,说它是照片却与普通照片不同,因为它是一张由画像而拍成的照片,在照片上隐约可见有“崇明围垦归来1961.4”一行字。

人老了,往往都喜欢回忆伴随着他一生消失的时光。这张画像照片应该是在1961年4月我从崇明围垦的战场上第一次回上海休息时画的。记得那日,我从崇明南门港用4个多小时乘船到上海十六铺码头,上岸后遇到十六铺码头有不少手拿画笔的画师在招揽生意,为了给自己参加围垦的形象留个纪念,就应招画了一张,后来为了存放便把它拍成照片,装入相册,可惜原画已经丢失了。

说起“崇明围垦”,这和我国发生的“三年困难”时期有关。从1959年到1962年期间,由于我们部分政策的失误和连年的自然灾害,农业生产遭遇严重挫折,粮食连年歉收,导致全国生活资料匮乏,老百姓普遍饥饿。因此这三年称为中国历史上的“三年困难时期”。面对粮食短缺、供给困难的现实,党中央号召我们要“大办农业,大办粮食”,要“以粮为纲”。于是上海市委、市人委响应党中央号召,紧急动员全市人民,大规模地围垦崇明以及南汇、长兴岛、奉贤等地的滩涂荒地,向大海要土地,让荒滩变良田,建立农副产品生产基地。

在这样的背景下,发生在崇明岛上第一次大规模围垦是1959年的冬天至1960年的春天,基本上由崇明岛上的居民和农民近万人进行的,共围得土地6万亩,这次围垦还建设了上海新海国营农场。第二次大规模围垦则是从1960年的秋天到1961年的春天进行的。全市各区的干部、工人、教师、学生、店员和社会青年、里弄居民等共3万多人热烈响应市委号召,渡过长江,奔赴崇明,参加围垦,历时半年,共围得土地11万多亩。

在1960年秋的第二次大规模围垦时,华纺师生分不同批次参加。我们机械系师生100多人在当时的总支书记韩祥林同志带领下,参加了这次围垦造田行动。我当时是一个刚入党的共产党员,同时也是一个被党组织安排毕业前半年(1960年2月)留校任教的助教,就积极报名参加这次围垦造田行动。我们住在老海堤上用芦苇搭起来的“列宁棚”内,条件非常简陋,在潮来一片白茫茫,潮退一片芦苇荡的滩涂上,开始了艰苦的创业。当时,我是韩祥林书记的得力助手,负责给围垦造田前线的师生们送饭,在泥泞过膝的海滩上送饭是最艰苦的活,一个百斤重的饭桶既不能车推、也不能肩挑,只能靠大家手抬着在泥泞过膝的海滩上一步一步向前走着,事后大家都说这是我们再走“长征路”!这第二次大规模围垦, 经过4个多月的努力,到1961年的春天结束,共围得2万亩土地,为以后在新筑海堤内建设吴淞、黄浦、高教3个畜牧场打下了基础。

上海高教局畜牧场成立于1961年初, 位于新海农场西侧,它下设上海各所大学的生产队。我们华纺生产队第一批队员有30多位,来自学校各个部门,现在我仅记得的有:总务后勤部门的薛云霆、武家辰、张云阁;纺织系的万南宝、王金柱、尹增跃、高永劼、祁志刚、张献文、王佑西;染化系的黄谓鑫、康德余、金介白;机械系的刘立夫、闻力生、黄树芳、李菊生;基础部的邵乔其等等。我们这些队员都是在1961年3月8日去到农场的, 经过一年多艰苦奋斗,大多数队员都在1962年5月以后回到学校,因为我们是第一批,后面还有第二、第三批等等,所以大家都称我们第一批是“三八式”老干部。当时华纺生产队设立党支部,支部书记是薛云霆,他负责队里思想工作;我是生产队队长, 负责队里生产劳动。

华纺生产队建立后,我们住的不再是“列宁棚”而是用芦苇芦席搭起来的简易房子,睡觉有学校运过去的双层床, 我们住房旁边还有一间食堂房,可以自行解决伙食。但是众所周知,1961年到1962年5月是三年困难时期最艰难时期,我们每个人的口粮定量只有每月25斤,在那繁重的体力劳动下,我们这样身强力壮的人总是吃不饱、营养不良,不少人得了“浮肿病”,有些胆大的队员甚至抓田鼠来食。学校党委和领导对我们围垦员工关怀备至, 例如:规定我们在劳动锻炼期间,每月集中休息4天,照顾大家可回上海休息,也正因为这样才有了我上面的画像照片。1961年中秋节,温仰春院长还带了月饼,亲临华纺生产队慰问我们,我们30多位队员每人一只月饼,像亲人一样在一起度过中秋节。

上海高教畜牧场初期,实行各高校生产队包干,即自己开垦,自己播种,自己管理和收割。因为生产队的地是盐碱地,所以我们主要种水稻以及饲养鸡、鸭、猪、羊。后来我们把生产队种的稻、养的猪还送到学校,部分改善了华纺师生伙食,受到了学校党委的表扬。到1962年12月,高教畜牧场就把原来各高校生产队,统一归并到畜牧场场部管理,并且成立了畜牧场场部党委,不再以学校划分生产队。到1963年10月,上海市决定将黄浦区、吴淞区和高教局的三个畜牧场合并,建立上海市新安沙农场。1966年10月,又将新安沙农场更名为上海市跃进农场,统一纳入上海市农垦局领导,由此结束了“崇明围垦”。

60年,斗转星移,日月盈昃,逝去的是岁月,残存的是记忆,无尽的是感慨,不返的是人生。我们曾经把汗水留在了崇明,虽然昔日的华纺生产队已离我们远去,但那段有声有色的劳动锻炼,却成就了今天我们的上海后花园----美丽绿色的崇明岛。

(原机械学院 闻力生)