在东华大学建校70多年来的发展过程中,涌现出一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教书育人东华“好老师”和“大先生”。他们在教书育人这样平凡而伟大的岗位上,书写了一个个感人的故事。

为传承和发扬东华精神,讲好老一辈东华人的奋斗故事,退休党委联合退休教育工作者协会暨老教授协会,推出“锦绣东华,春华秋实”系列老教师个人回忆文集。

我是1956年进入东华大学机械系,学的是纺织机械设计专业,记得在当年的开学典礼上,老院长周承佑先生在讲话中向我们传达了当时高教部对我们大学生提出“为祖国健康工作50年”的要求,这个口号我一直铭记在心。我从1960年毕业参加工作到如今,也已经整整工作64个年头了,今年正逢新中国国庆75周年,我要下定决心为祖国纺织服装事业健康工作70年,把此作为向国庆的献礼!

我六十四年的工作主要分两个大阶段,前阶段近30年主要在学校机械系从事机械设计教学工作,后阶段30多年,学校党组织安排我借调原纺织工业部现中国纺织工业联合会从事服装行业科技工作和管理工作。在学校任教期间,先后在机械系自动化和机械原理零件教研室任教,做过教研室党支部书记和机械系副主任,经历了从助教、讲师、副教授、教授的晋级阶梯。借调北京先后在原纺织工业部科技司工作,主管服装行业高新技术工作,先后担任过中国服装研究设计中心CIMS(计算机集成制造系统)办公室主任、中国服装集团(前纺织工业部服装总公司)总工程师、国家服装工程技术研究中心副主任、国家服装生产力促进中心副主任等职务。

改革开放40多年来,我主持和承担过国家 “七五”“八五”“九五”“十五”“十一五”“十二五”计划中的服饰文化与高新技术方面的国家科技攻关项目,以及部三项费用课题的研究和创新,获多项国家级和部级科技进步奖。代表著作有“国外服装机械”“服装科技与文化”“中国大百科全书(第二版)”等。发表论文百篇以上,各种相关会议上服装高新技术演讲百次之多。

改革开放40多年来最值得我欣慰的是在下面几件事上为我国纺织服装行业作出了一定贡献,也为我们东华大学争了光,很高兴写在这里与大家分享。

推动服装行业从落后的生产方式向现代工业化生产方式的转变

在国家“六五”“七五”计划期间,我国服装企业加工服装只能靠最基本的平缝机、包缝机和最简易的熨烫来完成,这种生产方式是相当落后的。1986年原国家经委、轻工业部和纺织工业部意识到我国与国外服装生产方式的差距,必须向国际上发达国家工业化生产服装方式学习。因此认证了一些大项目,以期促进国内服装生产水平的提高。首先确定的大项目就是服装加工的裁剪、缝制、整烫一条龙技改项目。那时,在我国服装裁剪领域内没有自动裁床,裁剪只有用园刀裁剪、直刀裁剪和带刀裁剪,为了实现服装的自动裁剪,必须从国外引进设备,经考察后,我们从美国格柏公司引进了S-91自动裁床三套,分别布局在沈阳黎明服装厂、北京长城风衣厂和常州服装研究所,这些企业当时都是很有名的国营服装企业,在引进的基础上我带领学校科研团队和企业一起对国外自动裁剪技术进行消化吸收和仿造。

国家确定的第二个大项目就是引进日本重机、德国杜克普公司西服加工流水线。在服装加工的裁剪、缝制、整烫一条龙技改项目中,除了对裁剪技术进行消化吸收以外,从国外引进缝制技术并加以消化吸收至关重要。后来国家投入300万美元,在宁波的甬江服装厂引进重机和杜克普缝制设备,形成了以重机为主的和以杜克普为主的西服加工流水线两条。引入它们设备之后,像西装的上袖和开袋等这些以前全靠手工缝制的工序就完全可以依靠机电一体化实行数字化、自动化缝制了。这两条生产线的建立,成为我国服装企业进军现代工业化生产的典范。

在甬江服装厂里工作了十几年甚至几十年的老裁缝们,虽然他们经验丰富、缝制技巧高超,但他们对用现代化的设备来缝制服装不会使用。因此,我和我校服装学院的师生组织了科研团队,承担了将两条自动化生产流水线开发出来以及教会缝制工人使用的重任。当时的甬江服装厂的西服加工线后来成为我国服装现代工业化的示范典型,它也成就了杉杉集团的发展成为全国驰名西装品牌的传奇。同样它也使重机和杜克普的缝纫设备一下子在全国普及开来。我利用对国外缝制设备消化吸收机会,写了一本《国外服装机械》书,专门介绍自动开袋机等国外西服专用机技术。

承担国家863科技攻关项目—服装计算机集成制造系统(CIMS)应用工程

1992年我在纺织工业部领导的再三要求下,在学校党组织和领导关怀下,同意我借调纺织部,只身一人去到北京,出任中国服装总公司(现中国服装集团公司)总工程师,主要负责服装工程和科技工作。去北京做的第一件事就是主持和承担了“国家863计划”中的一个项目--“服装CIMS应用工程”,这个项目需要将服装整个生产过程例如服装设计CAD、服装衣片裁剪CAM、缝制、整烫,库存等五个步骤全部用计算机软件进行集成控制。

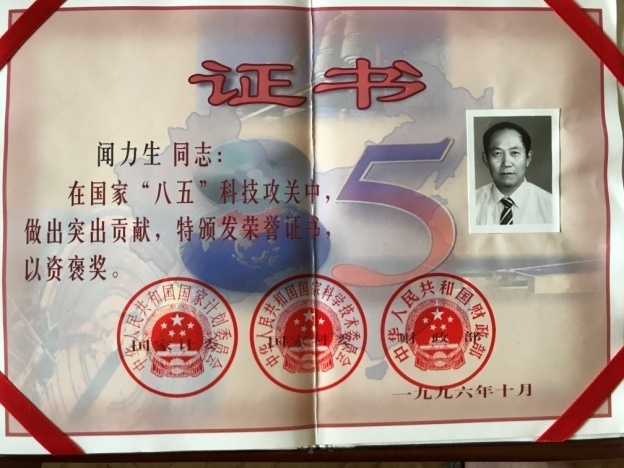

由于当时国内的信息技术发展相对比较落后,因此,CIMS项目也是以引进国外先进技术进行消化吸收为主。引进的国外先进设备包括伊藤的吊挂系统,力克的CAD和CAM系统和日本的仓储系统。当时国家对CIMS项目十分重视,拨款800万元在北京建立了国家服装工程基地用来做示范工程研究。在国家的大力支持下,在我和我的攻关团队日夜奋战下,花了两年多时间, 终于成功完成了CIMS项目,后来通过国家鉴定和验收。由于此项目对推动我国服装行业信息化与工业化融合所做出的巨大贡献, 该项目于1996年获得了国家重大科技成果奖,我个人也因此被评为“八五”国家科技攻关先进个人,受到了江泽民总书记等党和国家领导人的亲切接见。

党和国家领导人接见(右张第四排中为本人)

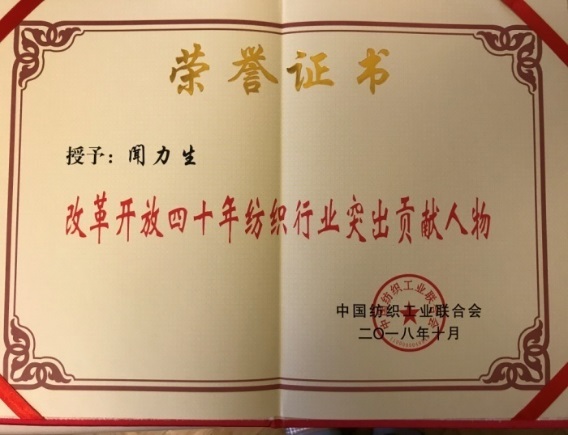

闻力生荣获的奖章与证书

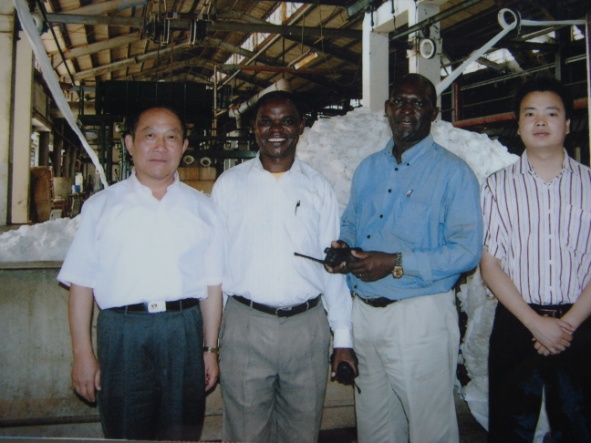

为非洲国家纺织服装产业发展出谋划策

众所周知,非洲大多数国家是最不发达国家,但同时又是和我们极友好的国家,援助他们是我们义不容辞事情。2002年12月至2004年7月之间,为了执行商务部援外任务,由纺织建设规划院组织“中国纺织服装专家代表团”两次赴非洲埃塞俄比亚、坦桑尼亚、赞比亚等国进行纺织服装产业考察,帮助他们制订国家纺织服装产业发展规划,我们先后对埃塞俄比亚、坦桑尼亚、赞比亚的现有产业状况进行了考察,此次任务的完成为我国纺织服装向非转移打下了基础,也因此我们专家一行受到了商务部的表彰。

倡导成立洗染专业委员会 发展服装产业绿色经济

我在服装行业不仅只关心服装制造科技技术的发展,而且更关心服装产业的绿色经济、循环经济的发展,我们制造加工出来的服装,经过人们穿着消费之后,要洗涤整理后再穿着,只有多次穿着以后服装再不时尚或破损之后就要报废回收了,因此服装的洗涤与回收再生再利用成了服装产业过程中重要一环。2005年3月中国商业联合会在我和一些同志倡导下,在北京成立洗染专业委员会,从这之后服装的绿色洗涤和回收再生有了管理机构。在专委会成立时我被聘为中国商业联合会洗染业专家委员会主任,一直兼职到今天。由于在洗染专业委员会做了洗涤设备的研究开发培训以及对洗染企业现代化作了一些引导,于2009年9月被中国商业联合会授予“全国洗染业功勋人物”称号。

承担“中国大百科全书”第二版纺织学科编写任务

“中国大百科全书”是一个国家科技文化进步的总结,随着科技文化的进步,中国大百科全书出版社都要在党中央宣传部和国家新闻出版总署领导下组织全国各行各业专家参与全书的编写工作,几年或十几年进行一次修订,我有幸于2002年5月被聘为中国大百科全书第二版纺织学科副主编,我主要负责服装部分的编写,经过多年编写和出版工作的完成,党中央宣传部李长春、刘云山等领导同志接见和表彰了我们。

为实现世界服装制造强国而不懈努力

2013年,在我将近八十岁时候,毅然从北京返回学校,本来想回到上海与家人团聚,安安稳稳的享受退休后的晚年生活。可是当我看到德国“工业4.0”发展战略时、看到美国“互联网+”发展战略时、又在2015年看到我国发布“中国制造2025”战略时,我献身于服装制造业的激情又被点燃了。

德国的“工业4.0”、美国的“互联网+”、我国的“中国制造2025”,其战略核心目标在于实现智能制造和智能生产,因此我们服装制造行业不能例外,应该在“中国制造2025”指引下,实现“中国服装制造2025”发展战略,也就是通过近十年左右的时间实现服装的智能制造和生产。2016年5月8日在工信部支持下,在中国服装协会领导下,中国服装智能制造联盟成立了,我有幸被聘为中国服装智能制造联盟专家组副组长,现在智能制造联盟内集结了服装制造企业、缝制设备企业、机器人制造企业、人工智能软硬件企业以及高等院校等70多个单位在一起,共同为实现“三衣(西服、衬衫、T恤)两裤(西裤、牛仔裤)”企业成为智能制造示范企业而努力。在2018年9月全国首届服装智能制造大会上我作了“服装超柔性制造模式的构建”演讲。在演讲中我提出了新世纪新时代要以智能的模块式的工位为主打造扁平的、超柔性的、非固定式的、可重构的动态产线才是未来服装智能制造车间和工厂。

我要继续为纺织服装事业而奋斗!特别是为把我国建设成世界服装制造强国、世界服装时尚强国前列而奋斗!现在我们已经明确2030年(也就是我健康工作70年的时候)服装企业智能制造目标,就是通过进行工业大模型在服装智能制造中的应用研究,实现由大模型驱动的少人或无人的服装智能制造车间和工厂,我要把余生为实现此而努力工作。