在东华大学建校70多年来的发展过程中,涌现出一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教书育人东华“好老师”和“大先生”。他们在教书育人这样平凡而伟大的岗位上,书写了一个个感人的故事。

为传承和发扬东华精神,讲好老一辈东华人的奋斗故事,退休党委联合退休教育工作者协会暨老教授协会,推出“锦绣东华,春华秋实”系列老教师个人回忆文集。

曲折坎坷的人生

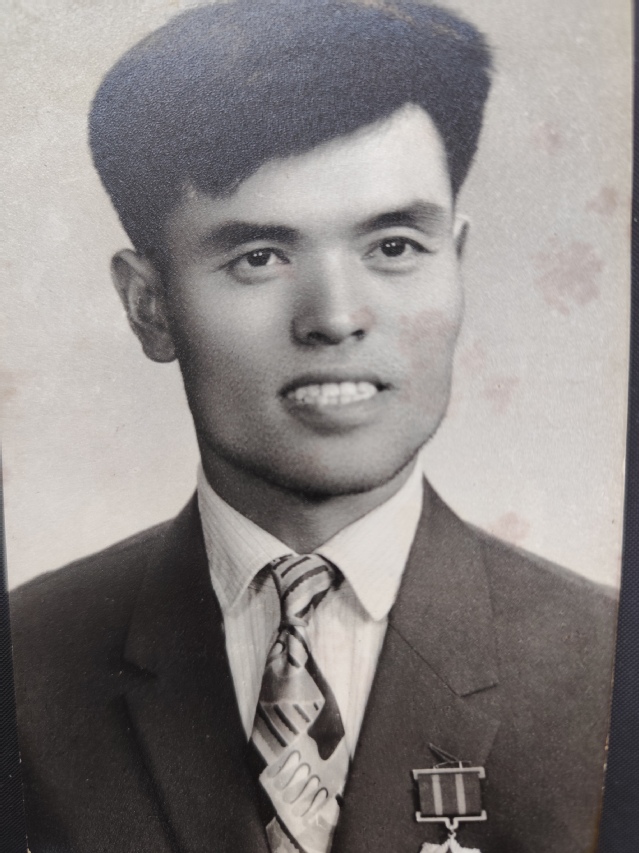

大家好,我是洪德龄。1931年,我出生在上海松江的一个普通家庭。幼年时,我失去了父亲,生活由姐姐供养。1947年,姐姐嫁给了国民党军官,全家准备移民台湾,但我看到了国民党政府的贪污和腐败,决定只身留在上海。我坚信,只有共产党才能救中国,只有共产党才能领导中国人民走向胜利,并立志成为一名共产党人。

我的职业生涯始于1945年,当时我在松江明锠铁工厂工作,那时我还是个孩子,对机械和工程充满了好奇。1949年,我经考核进入经纬纺织机械厂,跟随高级工程师学徒,开始了我与纺织机械不解之缘。1953至1976年,我在上海第一纺织厂工作,积累了丰富的生产实践经验,不断革新技术,成为八级钳工,为企业攻克了许多生产关键问题。1957年,我发明了车床光学投影仪;1959年,我发明了万能刻模机。之后,我研制成功了多工位造型浇铸生产流水线,推动了铸造业的现代化发展。1959年,我被评选为上海市先进生产者;1960年,我晋升为工程师,并在上海第二工业大学机械制造工艺设备专业学习。

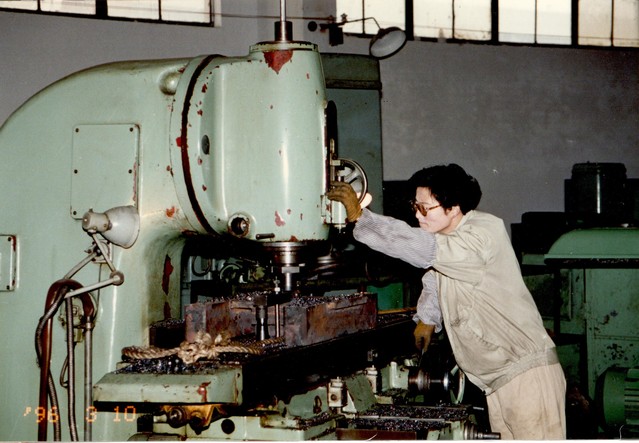

在上海第一纺织厂的岁月里,我几乎每天都在与机器打交道,我的生活与工作密不可分。我深知,作为一名技术人员,只有不断学习和实践,才能跟上时代的步伐。我在工作中不断探索,勇于创新,这让我在技术上取得了一些成就。我始终认为,技术的进步是推动社会进步的重要力量,而我愿意成为这股力量的一部分。

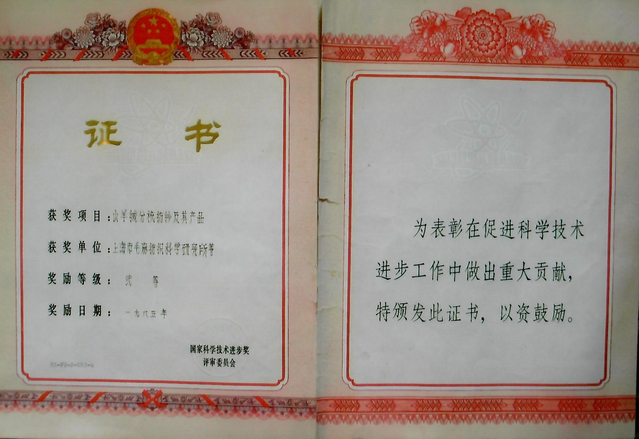

1976至1984年,我在上海市毛麻纺织科学研究所从事纺织机械科研工作,1985年荣获国家科学技术进步奖。

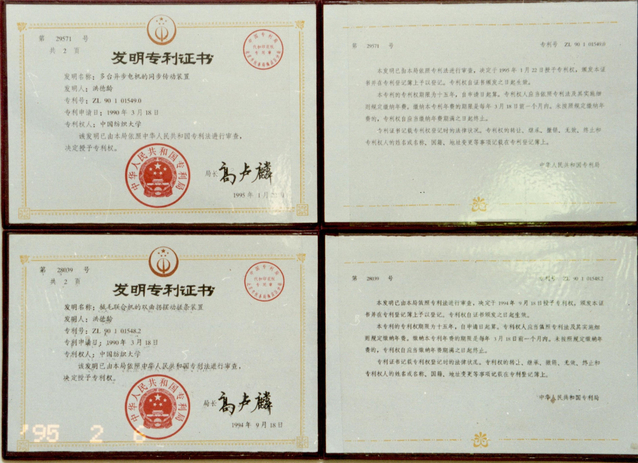

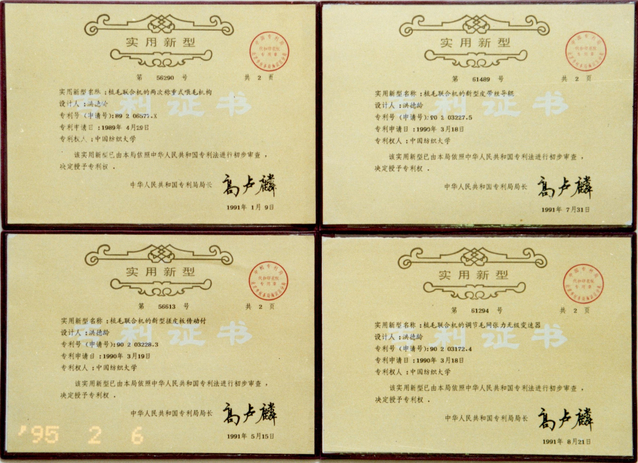

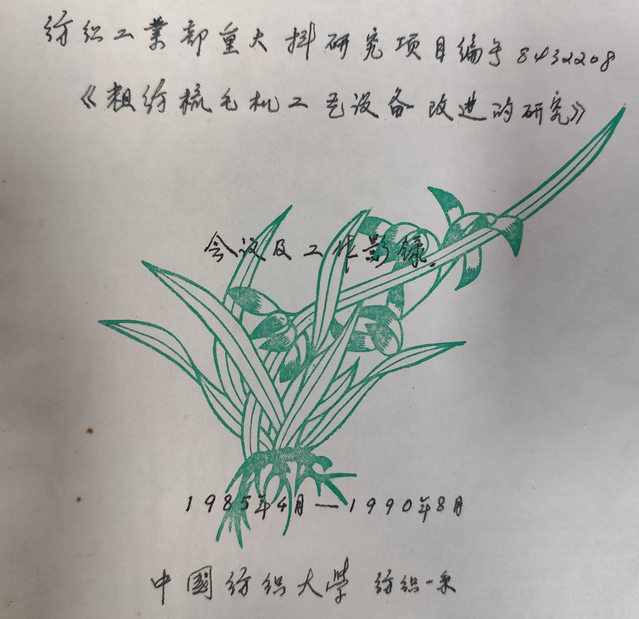

1987至1994年,我任职于中国纺织大学(现东华大学),在实验室带领青年教师和硕士生开展科研项目,获得了包括“多台交流异步电机的同步传动装置”在内的六项中华人民共和国发明专利。我的名字也被载入“国家级科技成果研制功臣名录”。

在我的科研生涯中,我始终全身心地投入祖国的现代化建设。即使在面临入党的困难和历史问题时,我也从未放弃。1983年,我终于加入了中国共产党。我的每一本笔记本扉页上,都抄着一段话:“无数的革命先烈,他们为了人民的利益牺牲了他们的生命,使我们活着的人想起来难过,难道我们活着的人,还有什么个人利益吗?”我对自己说,我受的委屈没有什么大不了的,比起那些牺牲生命的革命先烈,能为自己热爱的事业奋斗一辈子,已经太幸运了,因此什么都不必计较。

从“差生”到以优异的成绩毕业

在我的学习生涯中,我曾是一个“差生”。1960年,我进入上海第二工业大学学习,尽管只有小学基础,但我有着惊人的动手能力。在学校,我得到了老师和同学的帮助,最终以优异的成绩毕业。我深信,笨与聪明的区别在于是否努力。努力了,掌握了技术,学精通了,就变聪明了。我对我的数学老师叶梅棠先生念念不忘。叶老师不仅课上得通俗易懂,也很善于把握学生心理,会根据学生的薄弱环节对症下药。当时,我的数学一直跟不上。叶老师不仅留下来单独给我开小灶,还常常鼓励我:“只要比别人多花工夫,多花力气,同样能学好”。为尽快跟上大家的进度,我白天上大学,从晚上补初中、高中数学,常常自学到深夜。同时,由于学校同学多是厂里的技术骨干,在单位里技术上遇到任何问题,他们都会到学校来交流讨论,甚至星期天约好到某个同学单位里一起讨论解决。待到毕业答辩的时候,我的毕业论文在公开答辩中得了5分,来自上海交通大学的评委老师说,论文中只要有所创新都可以得五分,而我的论文,几乎通篇都是创新,应该是当之无愧的5分!

(2011年,受邀参加上海第二工业大学50周年校庆活动)

大学时期的学习让我有很大的收获。尤其在专业知识理论方面,接受了系统的学习后,我在工作中更有底气,后来搞发明创造时,有了理论的支持,可以精确计算! 从入学时的差生到以如此优异的成绩毕业,很多人都说我聪明,有天赋。但我本人却从不这样认为。在我看来,笨与聪明的区别,关键在于是否努力。努力了,掌握了技术,学精通了,就变聪明了;反过来,聪明人,如果不学,什么都不懂不会,也就是笨。

绘就精彩人生

在工作中,我是一个“工作狂”。1958年,我接到了紧急任务,要在一个月内完成对合成纤维长丝纺丝机的攻关。我夜以继日地工作,连续28天每天只睡2个小时,最后为了调试机器,我一连104小时没睡觉。我始终心无杂念,没想过要得到任何利益或回报,心里唯一的信念是,作为中国人,我们要努力设计自己的机器,掌握技术的核心,不依赖外国进口,使国家真正富强起来。1959年,我创造了万能刻模机,将复杂的手工制作改为机械化制作,使生产率成数十倍提高。

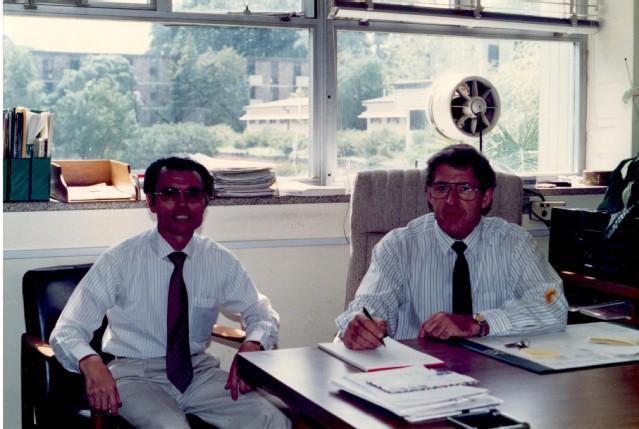

1960年,我荣获“上海市劳模称号”。四年大学时光,我系统地学习了理论知识,开始了机械设计生涯。后来,我自己开厂,工厂里的机器都由我自己设计,并不断地优化和改造,还远赴澳大利亚做科研指导。

1985年,我投入到山羊绒分梳纺纱设备研究项目,在熟悉研究这个项目的过程中,淘汰了很多书本知识,最终发表了相关论文,成了那个领域的专家。也因此获得国家科技进步二等奖。

坚持自己的梦想和追求

在工作中,我是绝对的“完美主义者”。只要还有改进的空间,我绝不会放弃任何细节。“书本上的东西往往是落后的。在尊重专家意见的同时,必须敏锐发现问题,大胆提出疑问,仔细分析思考,并想方设法改进,这样出来的成果才是最先进的。”我觉得很多时候经验主义是个误区,经验有用,但未必能解决实际问题,仍然需要自己探索和研究。

我至今保留了当年设计的部分图纸,有单个零件的,也有整部机器的,很多都是我当年呕心沥血的成果,经过多次的研究和改进。图纸之多,机器零件构造之复杂,让我们叹为观止。对我来说,搞机械设计,就是我生命中的一部分,在这个领域中,我永不满足。

尽管经历了许多坎坷,但我始终保持着坚定的信念和对生活的热情。我活到老学到老,发现问题、钻研问题、解决问题贯穿了我的工作和生活。我的人生或许能给今天的青年人一些启示:无论遇到什么困难,都要保持乐观豁达的态度,坚持自己的梦想和追求。

这就是我,一个纺织机械行业的发明家,一个永不满足的机械设计者,一个生活中的艺术家,我用我的态度和行动,描绘出自己最辉煌、最美丽的人生画卷。