在东华大学建校70多年来的发展过程中,涌现出一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教书育人东华“好老师”和“大先生”。他们在教书育人这样平凡而伟大的岗位上,书写了一个个感人的故事。

为传承和发扬东华精神,讲好老一辈东华人的奋斗故事,退休党委联合退休教育工作者协会暨老教授协会,推出“锦绣东华,春华秋实”系列老教师个人回忆文集。

我是李绍宽,一个与新中国共同成长的平凡人。1941年12月,我出生在上海,我的童年在战火中度过,直到新中国成立,我才有了稳定的生活和学习的机会。我有幸在新中国的阳光下成长,接受教育,最终走上了科研和教育的道路。

我的学术旅程始于复旦大学数学系,那里我埋下了对数学研究的种子。然而,大学毕业后,我被分配到了中学教书,一度以为我的科研梦想就此破灭。但1978年,国家恢复了研究生招生考试,这对我来说是一次重生的机会。我毫不犹豫地报名参加,尽管已是37岁的“大龄青年”,但我依然凭借扎实的数学基础,考取了复旦大学的研究生,师从夏道行和严绍宗两位著名教授,从事泛函分析、算子理论方向的学习与研究。

研究生学习2年后,我被分配到华东纺织工学院(现东华大学)工作期间。当时毕业没有学位,而国家建设需要大量人才搞学位试点,我又有了继续攻读博士研究生的机会。所以年轻人在任何时候都不要放弃自己的梦想,国家总是会给你们机会的。

(我们向苏步青校长汇报,我在右一)

1983年5月27日,我在人民大会堂领取了博士学位证书,成为新中国首批自主培养的博士之一,我们这18位博士也被称为“十八罗汉”。那一天,热泪盈眶的我翻开了新中国高等教育人才培养崭新的一页。当时我是第一次去北京,当天一大早,便赶到天安门广场,第一件事就是买了一大包棒冰,或许是心情太过激动,一口气就吃光了。

(1983年5月27日,党和国家领导人接见博士、导师和硕士代表合影,我在三排右八)

我常常说,我这个人很平凡,没有什么特殊的地方。但当我回想起在东华大学工作的岁月,我感到无比的自豪和满足。我爱教书,上课却从不带一本书,不携一页教案,就凭着一支粉笔,从头至尾,让学生充满兴趣地学着。我始终认为,作为老师,最重要的就是把自己的教学工作搞好,把教材吃透,真正把它变成自己的东西。只有这样,上课才能自如。

(2001年,理学院教师合影,我在前排左二)

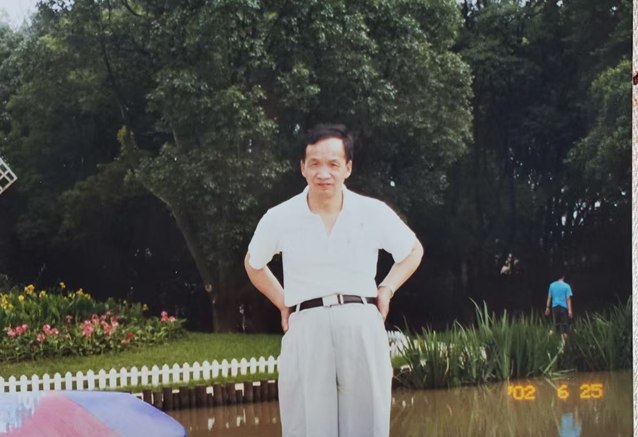

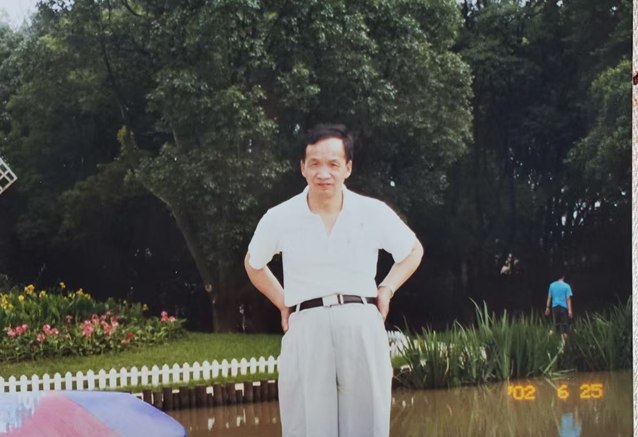

(2002年,在无锡校区与同事合影)

教书就是育人。我还记得,有一次我给一个足球班的学生上课,他们被我的讲课风格所打动,亲切地喊我“宽哥”,我不仅教授他们数学知识,还经常给他们讲讲人生的哲学,谈谈大学对人一生成长的重要性。我始终认为,教师的职责不仅仅是传授知识,更重要的是以身作则,用师德师爱育人。

教学不能脱离研究。受益于新中国成立后的一系列好政策,我在1989至1994年五年间连续承担国家自然科学基金项目“算子理谱理论”研究,在国内外重要学术期刊上发表论文80余篇。编写了《现代数学选讲》《高等数学解读》等教材。

在东华大学,我见证了理学院的成立和发展,直至退休都未曾离开过我深爱的三尺讲台。我每年的教学工作量至少是别人的两倍,每周至少二十几节课,从早上到晚,但我从不叫苦叫累。我始终认为,这是我作为教师的职责和使命。

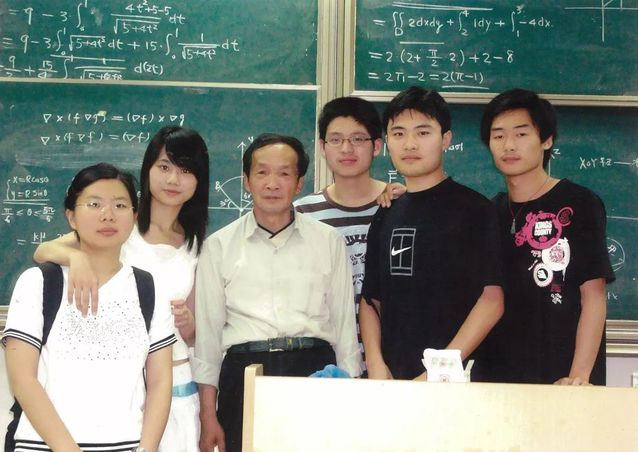

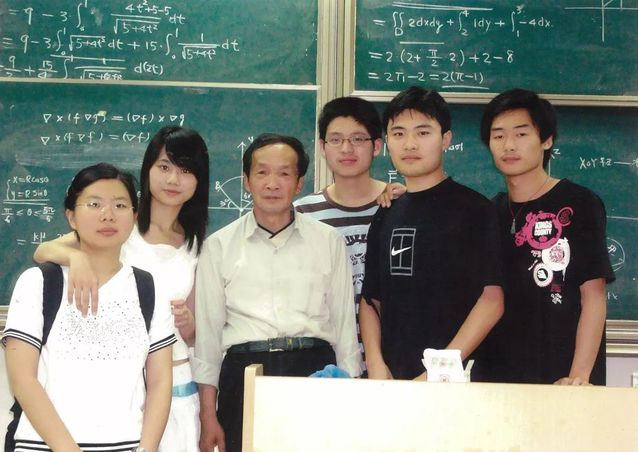

(退休前的最后一节课,与学生在一起)

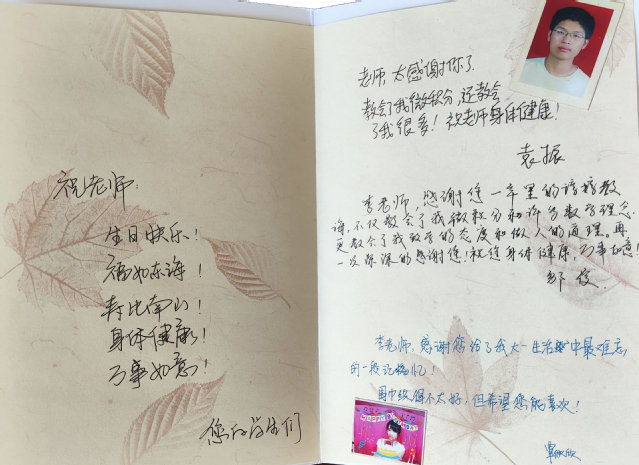

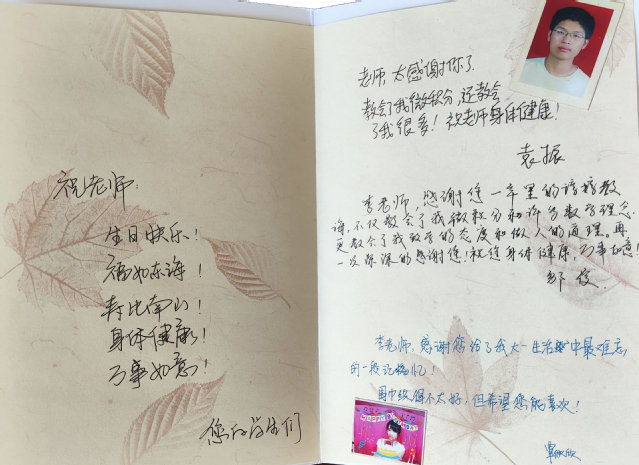

(学生送来的祝福贺卡)

(上海欧美同学会东华大学分会活动合影)

我的故事,是与祖国同行、与东华共进的故事。我感谢每一位东华人,感谢你们的支持和陪伴。作为新时代的奋斗者和追梦人,追求卓越的东华精神将鼓舞我们继续向奋进的东华迈进。

(2024年12月20日,与青年教师罗旻杰和学生晁菁交流)

2005年,我从学校退休,至今已经快20年了。今年是新中国成立75周年,东华也迎来了73岁生日。在这个值得纪念的时刻,我想与大家分享我的故事,一个与祖国教育事业共同成长的平凡人的故事,我的故事,是那一代人对祖国最朴素的回报心愿的缩影。我希望通过我的经历,能够激励更多的年轻学子,将个人的成长融入祖国的发展之中,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。