在东华大学建校70多年来的发展过程中,涌现出一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教书育人东华“好老师”和“大先生”。他们在教书育人这样平凡而伟大的岗位上,书写了一个个感人的故事。

为传承和发扬东华精神,讲好老一辈东华人的奋斗故事,退休党委联合退休教育工作者协会暨老教授协会,推出“锦绣东华,春华秋实”系列老教师个人回忆文集。

我1935年8月生于浙江省桐乡市,1955年毕业于华东纺织工学院(今东华大学)机械系本科,后留校任助教、讲师、副教授、教授,长期从事理论力学、工程力学、振动学、转子动力学等的教学和科研工作。担任过学校理论力学教研室主任、基础部学术委员会委员、上海市振动工程学会理事、上海市高等教育局高等学校教师高级职务评审委员会力学学科评审组成员。

1955年我成为了学校机械系首届本科毕业生(图1),其实我与学校的关系更有渊源。华纺成立于1951年,当时是由几所学校合并而成,而我1949年进入的上海纺织工业专科学校也是其中之一,当时该校校长是纺织教育家周承佑先生,其办学思想是要求学校的学生在五年学制里,前两年的预科阶段要完成普通高中三年的课程,后面三年则要完成相应专业本科的课程。我1949年初中毕业进入该校至1951年华东纺织工学院成立时的两年中,如期完成了普通高中三年的课程,从而免试顺利进入华东纺织工学院机械系本科学习。

图1:毕业集体照(我在前排右七)

在学校学习和工作五十多年中,除了完成常规的教学工作外,我还重点进行了以下相关的教学改革和科学研究工作:

(1)教学改革:理论力学是机械类专业非常重要的一门基础技术课,学生普遍反映比较抽象难学,特别是习题灵活多变,是学生考试不及格比例较高的一门课程。我校理论力学教研室在本课理论联系实际方面曾做了大量工作。上世纪60年代本人深入纺织厂、纺织机械厂收集了大量生产实践中涉及理论力学内容的课题,并抽象成可作为理论力学习题的200道题目,带领学生进行现场教学,提高了学生学习本课程的兴趣和信心。此措施也得到上海市高等学校理论力学协作组的肯定,当时协作组还为此组织兄弟院校来我校棉纺工厂、机织工厂、机械工厂等开了现场交流会,得到好评,扩大了我校理论力学教学工作在上海高校中的影响。本人收集的200道纺织机械中理论力学习题曾汇总成册出版,后因特殊时期而搁浅,此资料本人已交校挡案馆保存。

(2)学科交叉进行科研:本人长期与校内外兄弟教研室进行协作,发挥多门学科优势、取长补短进行科学研究,如与本校纺机教研室协作的《纺纱锭子的理论与实践》荣获中国纺织总会(原中国纺织工业部)一九九七年度科学技术进步二等奖(如图2)。

图2:获奖证书

上世纪80年代,国外振动理论领域新兴一个分支——模态综合技术,在提高结构动态分析和计算效率方面具有强大生命力,特别对一些具有众多重复性结构的机械更显示其突出的优越性。纺织机械很多都具有重复性、结构众多的特性,我将模态综合技术应用至纺织机械动态分析并推广移植至复合回转系统的稳定性研究。1984年我应浙江丝绸工学院邀请就此研究内容进行讲学(图4是该校学报1984年第3期登载的相关报导),当时该校毕业班参加讲座的学生后来由此报考我校固体力学专业这一方向的硕士研究生获得录取。在这一方面本人单独或本人为第一作者发表的研究论文还有:《重复性结构模态综合技术——张力架动力分析》(发表于《振动工程学报》第4卷第2期,1991年);《具有轴向载荷的复合回转系统的临界转速》(发表于《纺织基础科学报》1993年第3期)等。

(3)国际交流合作科研:1987年10月至1988年10月本人作为公派访问学者去美国凯司大学(Case Western Reserve University)机械和航天工程系进行转子动力学合作科研一年(图5为该校为本人制作的名片)。期间与该校M.L.亚当斯教授(M.L.Adams)合作完成的研究成果(本人为第一作者)《具有径向运动和偏斜运动时轴承和密封的动态特性》发表于国际权威期刊:英国《声和振动学报》(Journal of Sound and Vibration)1989年第3期(图6)。

图5:在外访学时的学术名片

图6:发表的学术论文

1986年国际振动学术会议(The International Conference on Vibration Problems in Engineering)在西安举行,本人论文《The Application of The Method of Lagrange Multipliers to Component Mode Synthes is Techniques》在会上宣读并编入大会论文集(图7)。

图7:入选国际学术会议论文集

1987年美国机械工程学会在美国波士顿(Boston)举办ASME第11届国际振动和噪声学术会议,本人论文《The Stability of Rotating Shafts When Distributed Gyroscopic Effect are Taken into Account》被接受在会上宣读,并编入大会论文集,后又被选入美国《回转机械动力学》1987年第一卷(《Rotating Mac-hinary Dynamics》Vol.1,ASME,NewYork,U.S.A.1987.9)出版。

在50余年学习和工作期间,在辛勤求学和工作之余,我也积极参加社团文体活动。学生时期我曾是华纺合唱团成员,主唱男低音,并有幸作为骨干推选至上海聶耳合唱团进行培训和演出,有一年国庆节随聶耳合唱团参加文娱晚会演出的情景至今记忆犹新,我喜欢乒乓球和体操(图8),曾获得国家体委颁发的乒乓球三级运动员证书。

图8:在双杠上锻炼“前振起”动作

1956年暑假,上海市组织上海市高等学校学生夏令营远赴青岛进行丰富多彩的登山、海滩游泳、野外露营、参观游览等活动,我校选派了四十余名学生参加,我当时已留校在教,被选为三名青年教师代表中的一员随队全程参加。图9是部分营员登顶崂山时在“上海市高等学校学生夏令营”营旗前留影。

图9:上海市高等学校学生夏令营

这些课余活动至今印象深刻,是青葱岁月的美好回忆。

回望过去,我始终心怀感恩,不忘国家、母校和恩师的培养,其中对自己成长影响最为深远的是谭声乙先生。读大学时,谭先生是我们的力学老师,讲授理论力学和弹性力学(选修课),谭先生是资深教授,在正式上课前同学早有所闻,更由于先生在实际教学中所体现出来的高尚品德、学术造诣、治学态度,在同学中享有很高威望。1955毕业后,我留校当谭先生助教。当时谭先生是理论力学教研室主任,非常重视有计划系统地培养青年教师,彼时室内十多位年轻老师,都毕业于工科院校的机械系和纺织系,谭先生认为搞力学的教学和科研工作需要有扎实的教学基础,工科专业所学的数学是远远不够的,因此在教研室内采取措施,有计划地对青年教师进行培养提高。办法之一是系统举行读书报告会,学期初教研室就安排好多位青年教师一学期自学内容(如矩阵、数学物理方程、泛函分析、变分法、复变函数等),然后每周轮流由青年教师作读书报告,一学期中每位青年教师至少一次。读书报告重在理论力学教研室内举行,但多次都有外室乃至外系的青年教师自发参加,有的报告内容还吸引了不少高年级学生来听讲,反响很大,既活跃了学术气氛,又为青年教师系统地加强数学基础,取得了很好效果。

1957年底“反右”初告段落,我作为我校第一批下放干部去西郊原宝北乡进行劳动锻炼,与农民同吃同住同劳动。谭先生知道后,不顾他当时处境已相当艰难,在我临下乡前的一个晚上,不顾路远专程来我家,一手提着装水果的编织箩筐,另一手拿了七八本书,包恬英文的、俄文的、力学的、数学的,嘱咐我下乡劳动后业务不能荒废,晚上要抽空学习,还特别强调了英文和数学是绝对不能放松的。在一年零四个月下放劳动期间,我在艰苦劳动之余,利用晚上和农闲时节,不忘师嘱坚持业务进修,为日后继续教学工作和未来学术发展打下了基础。

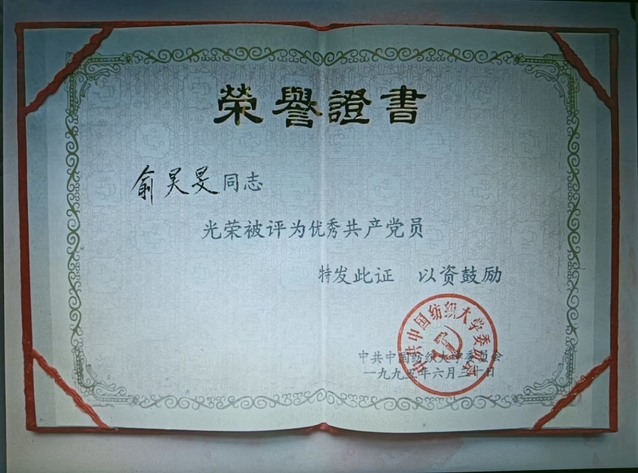

1995年9月我光荣退休,退休前我被评为学校优秀共产党员,给我的职业生涯画上了圆满的句号。

图10:获奖荣誉证书

退休后,从1999年3月至2011年1月,我被聘仼校教学巡视员,下图(图11)为1999年6月校教学巡视组工作照。

图11:教学巡视组讨论会

学校建校73年来取得了飞速的发展,进入“211工程”、“双一流”行列,相信东华大学的未来一定会更好!