在东华大学建校70多年来的发展过程中,涌现出一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教书育人东华“好老师”和“大先生”。他们在教书育人这样平凡而伟大的岗位上,书写了一个个感人的故事。

为传承和发扬东华精神,讲好老一辈东华人的奋斗故事,退休党委联合退休教育工作者协会暨老教授协会,推出“锦绣东华,春华秋实”系列老教师个人回忆文集。

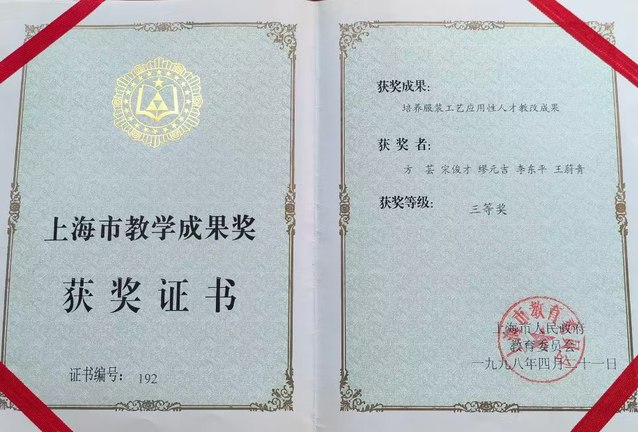

我于1978年中国纺织大学毕业后被分配到上海纺织工业专科学校(1992年更名为上海纺织高等专科学校)任教,从棉纺工程专业逐渐改行为服装工程专业。1992年,我考入同济大学读研究生,1995年回校继续任教。1999年上海纺专并入东华大学后我来到服装与艺术设计学院工作,直至2010年退休,30多年来我始终在教学第一线。回顾自己的30多年的教学经历,虽然很平淡,但我还是有一些感慨的。做老师给了我自由思考的时间、与同学们分享人生感悟的机会以及传递知识理念和开拓创新科研的平台。作为一名为人师表的老教师,我有一个坚定的信念,就是学生的成长成才是我心中的头等大事。

开拓学生学习思路

根据教学需要,我除了讲授《服装材料学》《成衣工艺学》,还新开设了《服装整理学》《服装辅料》《服装进出口质量检验》等课程,以开拓学生的思路,扩充学生的知识面,适应未来就业的需要。

我觉得,作为一个工程类的教师,除了课堂讲授专业知识外,尤为重要的是参与企业实践,我在上课时也有意识的将课程内容结合实践进行讲述,学生们对这些课外知识也非常感兴趣。在企业实践中,我们能找到企业生产实际对我们教学的要求,找到科研的课题,确定自己的研究方向。

我们服装学院很多老前辈躬耕教坛、潜心育人,他们是我的学习楷模。在他们的影响下,我对教学工作也始终是兢兢业业、认真负责。多年来,每次期终学生给我的考评基本上都是优,其中给我印象很深的是,我在服工专业大班课课程结束时,学生们把一束束鲜花放到讲台上,让我很感动。

培养学生创新理念

培养工科类大学生创新理念是十分重要的环节,这种创新理念将伴随着每个学生的一生的职业生涯。创新意识来源于课堂的教学,来源于学生自身扎实的基础知识和宽阔的知识面,也来源于生产实习与社会实践。服装工程专业的毕业生,基本上在服装行业从事设计、贸易、生产和研发。服装是日新月异、千变万化的行业,除了服装的款式设计和加工工艺外,服装材料是服装很重要的一个环节,掌握服装新材料的基本性能与款式设计,制定加工工艺密不可分,而服装面料性能又取决于纤维材料的基本特性,取决于纱线及织物结构,后加工工艺等。此外,功能性的服装更需要我们去开发创新,因此服装材料作为专业基础课程要加深加强。

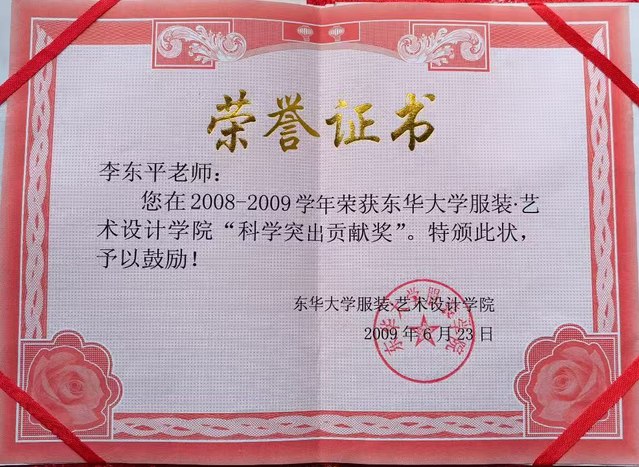

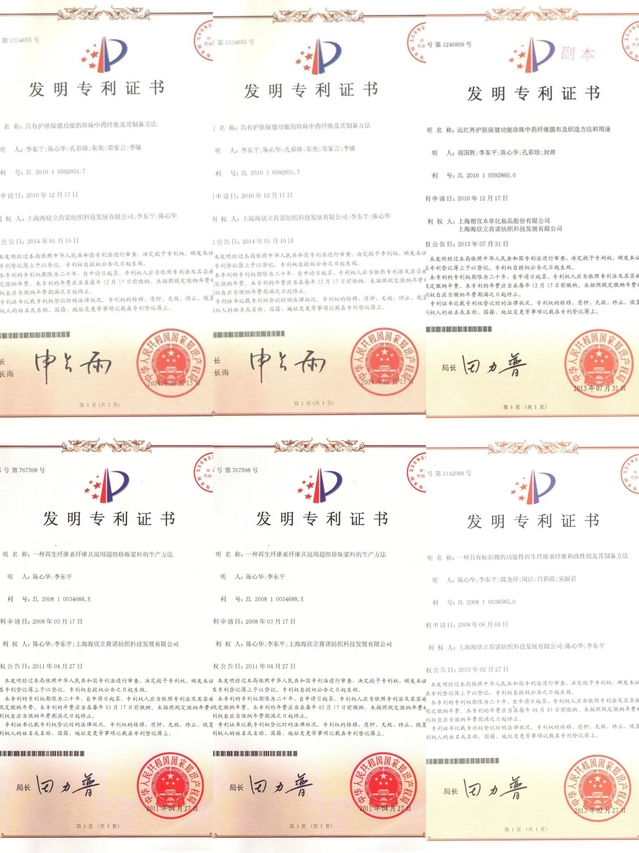

多年来,我指导了不少的研究生同学,研究方向为功能性纤维的研发、功能性纺织面料的开发、面料的功能性能测试分析、新型功能性服装市场的开发调研等等。研究课题以学校与企业结合为主,使研究生能理论结合实际,开拓思路,从国际视野创造研发,提升对于抓住机遇的敏感度,通过接触市场和了解企业需求,使研究成果给企业带来一定的实际价值。

服务国家社会需求

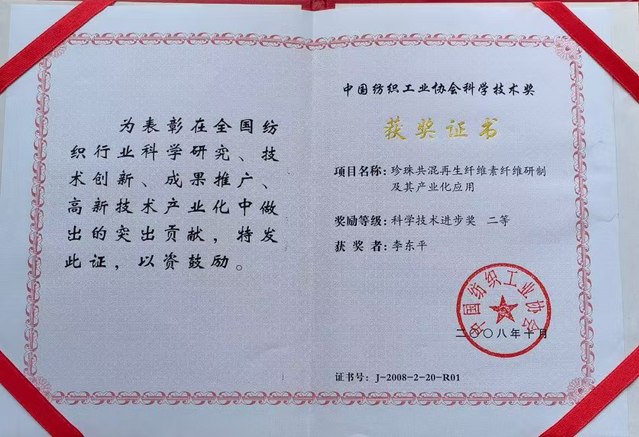

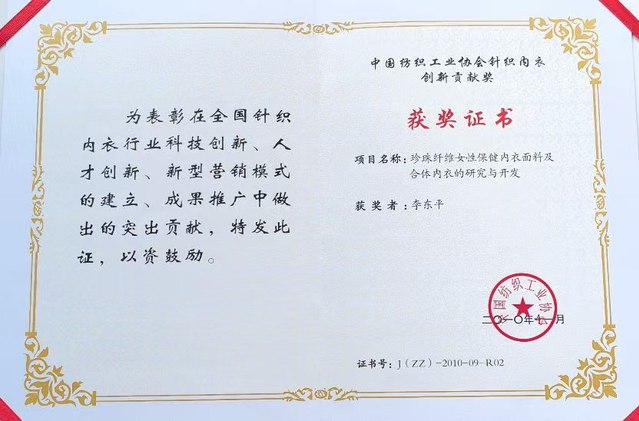

记得2003年,南方发生“非典”,我们教研组承担了研发医用抗菌屏蔽服装制作的任务,当时,面料需经过化学抗菌整理,不透气、不透湿,穿着服舒适性较差。我受抗菌屏蔽服装制作的工艺启发,想开发一种能抗菌除臭、穿着舒适吸湿透气的天然纤维素纤维作为服装面料。此后,我们开展了对珍珠共混再生纤维素纤维的研发,从申请专利、研发纤维、批量生产、检验检测、成分分析,到产品开发、市场推广上市历经了两三年时间,中间曲曲折折克服了多种困难,实现了产业化,给企业带来了经济效益,最终此项目获得了上海市技术发明三等奖、纺织工业协会科技进步二等奖。

服务国家社会需求也是爱国情怀的重要体现。我很爱国,就把这种爱国的思想和理念也感染给了学生。我曾经跑过三、四十个国家,把这些国家的优缺点都进行了一些比较,然后再给同学讲我们国家好在什么地方,他们能认同。我也会告诉学生要多学习老一辈教授为保护我国化纤事业发展而拒绝一些国外知名企业聘任的精神品质,培养同学们对于国家发展要“自立自强”的责任感。

我现在已退休多年了,但对学校的发展还是时时刻刻在关注。我们学校近些年在多个领域不断地向上攀升,这是现在学校的领导和师生们共同不懈努力的结果,相信不久的将来,我们学校会更上一层楼。